Опорный конспект по теме: Радиоволны. Антенны

1. Радиоволны и теория их распространения.

2. Антенны.

1. Радиоволны и теория их распространения. Для передачи извещений по радио и в радиоканальных системах передачи извещений используется спектр электромагнитных волн, называемых радиоволнами. Радиоволны представляют собой меняющееся во времени электрическое и магнитное поле. Эти поля находятся друг к другу в таком соотношении, что полная энергия, переносимая радиоволной, делится между ними поровну. В плоскости, перпендикулярной распространению радиоволн, угол между векторами напряженности электрического и магнитного поля равен прямому.

Радиоволны описываются следующими характеристиками:

1. Длина волны (λ) – кратчайшее расстояние между двумя точками в пространстве, на котором фаза гармонической электромагнитной волны меняется на 180 0 (2π). Фаза – это состояние (стадия) периодического процесса.

2. Период колебания волны (Т) – время, в течение которого происходит одно полное изменение напряженности поля, то есть время. за которое точка радиоволны, имеющая какую-то фиксированную фазу, проходит путь, равный длине волны λ.

3. Частота колебаний электромагнитного поля (f) – число колебаний поля в секунду. Определяется по формуле:

|

f |

= |

1 |

|

T |

Единицей измерения частоты является герц (Гц) – частота, при которой совершается одно колебание электромагнитного поля в секунду. Так как в радиотехнике приходится иметь дело с очень большими частотами колебаний, то на практике применяются единицы, значительно большие, чем герц, такие как килогерц (кГц - 1.10 3), мегагерц (МГц - 1.10 6) и гигагерц (ГГц – 1.10 9 ).

4. Скорость распространения волн от источника энергии (С). В свободном пространстве скорость распространения радиоволн так же как и скорость света, зависит от среды, в которой она распространяется, и приблизительно равна в свободном пространстве 300 000 км/с (3х108 м/с). Соотношение между скоростью распространения с, длиной волны λ и частотой f дается в виде выражения

|

λ |

= |

с |

|

f |

Для случая распространения в свободном пространстве

|

λ |

= |

300 |

|

f |

где λ – длина волны, м

f – частота, МГц

Радиоволны в радиотехнике принято классифицировать по положению в пространстве плоскости поляризации.

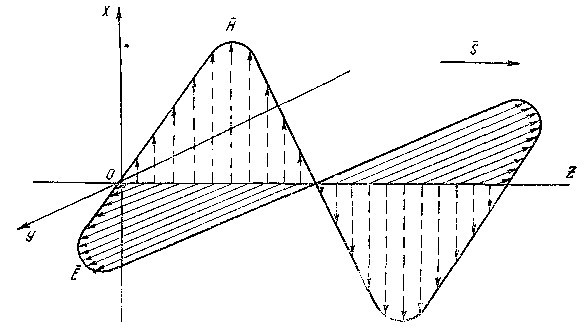

Под плоскостью поляризации понимают плоскость, пересекающую волну и вектор электрического поля Е. Радиоволны с вертикальным вектором Е называют вертикально поляризованными, а с горизонтальным – горизонтально поляризованными. Плоскость поляризации у последних горизонтальная, а вектор магнитного поля Н находится в вертикальной плоскости. Схематично горизонтально поляризованная волна в пространстве показана на рисунке 1, где вектор S – вектор, показывающий направление переноса энергии.

Рис.1 Горизонтально поляризованная электромагнитная волна

(вдоль оси Х направлен вектор магнитного поля Н, вдоль оси У – вектор электрического поля Е).

Для передачи сигналов применяют как горизонтальную, так и вертикальную поляризацию. Эксперименты показали, что при вертикально поляризации радиоволн при их распространении в пространстве со множеством вертикальных, хорошо отражающих препятствий, например, в городах (стены зданий, водосточные трубы, фонарные столбы и т.п.) или в лесу (деревья) к месту приема приходит больше отраженных волн. Кроме того, системы зажигания автомобилей внутреннего сгорания, обычно расположены вблизи земли, дают вертикальную составляющую, сильно мешающую при приеме радиоволн с вертикальной поляризацией.

Вместе с тем, практически очень трудно получить горизонтальную или вертикальную поляризацию радиоволн в чистом виде, ибо составляющие радиоволн всегда находятся в различных плоскостях, кроме того, в результате отражений на приемную антенну приходят и отраженные радиоволны.

На практике поляризация для электромонтеров ОПС, обслуживающих сигнализацию объектов, подключенных на РСПИ, выливается в простое правило – ПРИЕМНАЯ и ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННЫ должны расположены в одной плоскости – ВЕРТИКАЛЬНО, чтобы обеспечить устойчивый канал связи.

Характерной ошибкой является установка антенны на объекте параллельно земле (в коробе над окном), а приемной на здании ПЦН – вертикально. При таком взаимном расположении антенн ни о какой надежности работы РСПИ не может быть и речи.

Характеристики распространения радиоволн зависят в первую очередь от их частоты.

1. Сверхдлинные волны (СДВ) имеют очень низкие частоты – 10 – 30 кГц.

Волны очень низких частот характеризуются тем, что имеют малое затухание при распространении над поверхностью земли. Кроме того, пространственная волна хорошо отражается. Поэтому такие частоты применимы для систем связи на очень большие расстояния (порядка тысяч км). Антенные системы обычно очень громоздкие и имеют высокую стоимость.

2. Длинные волны (ДВ) с частотами 30 – 300 кГц. В этом диапазоне затухание поверхностной волны увеличивается. Существенно возрастает в дневное время затухание пространственной волны для высокочастотной части диапазона. В результате в дневное время дальность действия уменьшается до до нескольких сотен км при неблагоприятных условиях. Однако возможно дальнее распространение пространственной волны.

3. Средние волны (СВ) 300 – 3000 кГц. эти частоты включают широковещательный диапазон 500 – 1 500 кГц. Антенны конструируются таким образом, чтобы обеспечить хорошее распространение поверхностной волны в заданном районе. Зона действия может быть радиусом примерно 200 км.

4. Короткие волны (КВ) с частотами 3 – 30 МГц. Распространение таких волн характеризуется очень малой зоной действия поверхностной волны. Для связи на большие расстояния используется только пространственная волна.

5. Ультракороткие волны (УКВ) (метровые) с частотами 30 – 300 МГц. В общем случае при частотах выше 30 МГц радиоволны не отражаются от ионосферы, и поэтому передача за счет пространственной волны невозможна. Зона действия поверхностной волны определяется преломлениями и отражениями в тропосфере. Поглощения в тропосфере очень малы.

6. Ультракороткие волны дециметровые (ДЦВ) с частотами 300 – 3 000 МГц. В этом диапазоне влияние атмосферы становится существенным. В общем поглощение в атмосфере увеличивается с частотой, кроме некоторых частот. Атмосфера преломляет радиоволны таким образом, что возможна передача сигналов «прямой видимости» за оптический горизонт.

7. Ультракоротковолновые волны, сантиметровые (СВМ) с частотами 3 000 – 30 000 МГц. Они распространяются практически до верхней границы частот, когда еще можно говорить о распространении радиоволн на заметное расстояние. На частотах более 10 000 МГц затухание в осадках становится очень заметным. Могут быть сконструированы на таких частотах антенные системы с высокой направленностью.

2. Антенны. Антенна – это устройство, применяемое для передачи или приема радиоволн. С другой стороны, антенну можно рассматривать как устройство для согласования линии передачи или генерации радиочастоты с окружающим пространством. Поле в непосредственной близости от антенны называется полем индукции. Это поле имеет сложную структуру и быстро уменьшается с увеличением расстояния от антенны. Единственная наиболее важная составляющая, которая существует и за пределами непосредственной близости около антенны, это поле излучения. Амплитуда этого поля уменьшается обратно пропорционально расстоянию от антенны.

Активное сопротивление антенны. В виду того, что антенна обеспечивает согласование источника высокочастотной энергии, она представляет собой активную нагрузку определенной величины. Эта нагрузка называется активным сопротивлением антенны. Полное сопротивление антенны учитывает такие факторы, как омические потери в проводниках антенны, потери на излучение, потери из-за наличия короны, вихревых токов, утечки и т.п. Для большинства практических целей необходимо учитывать только омическое сопротивление и сопротивление излучения.

. Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВ или ρ) это отношение максимального и минимального значений напряжения или тока. Коэффициент стоячей волны по мощности (КСВМ или ρ2 ) – это квадрат коэффициента стоячей волны по напряжению. Таким образом

Зависимость КСВ и мощности отраженной волны представлена в таблице

|

КСВ |

1,0 |

1,1 |

1,2 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

|

Мощность отраженной волны, % |

0 |

0,22 |

0,8 |

4,0 |

11,1 |

18,4 |

25,0 |

Если потерями в линии можно пренебречь, а нагрузка является чисто активной, то коэффициент стоячей волны по напряжению равен отношению величин сопротивления нагрузки и волнового сопротивления или волнового сопротивления и сопротивления нагрузки. В любом случае он больше единицы.

Основные типы антенн. Простейшей антенной является диполь – короткая прямолинейная антенна с неравномерным распределением тока по длине.

Параметры антенн

По ГОСТ 11289-65 антенны подразделяются по двум основным признакам:

- по месту установки – наружные и комнатные;

- по диапазонным свойствам – одноканальные, многоканальные и диапазонные.

Приемные антенны характеризуются следующими параметрами.

Входное сопротивление – это отношение напряжения на зажимах антенны к току на входе фидера. Входное сопротивление антенны зависит от её длины, формы, расположения клемм, к которым подводится фидерная линия, а также в некоторой степени от проводников и различных объектов, находящихся вблизи антенны и влияющих на распределение поля в пространстве.

В общем случае входное сопротивление состоит из активной и реактивной составляющих. Последняя может быть как индуктивной, так и емкостной. Наличие реактивной составляющей приводит к уменьшению мощности, поступающей из антенны в фидер. Поэтому антенну необходимо настроить на резонанс с частотой принимаемого сигнала, то есть подобрать её длину, чтобы на нужной частоте реактивная составляющая входного сопротивления была равна нулю.

При двухканальном приеме сигналов антенну следует настраивать на среднюю частоту.

Антенна отдает в приемник наибольшую мощность, если её входное сопротивление равно волновому сопротивлению фидера, то есть антенна согласована с фидером.

Действующая высота (длина) антенны (hд) – это высота некоторой воображаемой антенны с равномерным распределением тока по её длине, излучаемая (принимаемая) мощность которой должна быть равна соответствующей мощности реальной антенны в направлении максимального излучения.

Действующая длина (высота) полуволнового вибратора, находящегося в свободном пространстве, если приемник включен в его середине, определяется соотношением:

|

h д |

= |

λ |

|

π |

где λ – длина волны в м, а π = 3,1415

Введение понятия «действующая высота» позволило упростить расчет наводимой в приемной антенне электродвижущей силы. Если умножить действующую высоту на напряженность поля в точке приема (Е), то можно получить значение э.д.с, развиваемой на зажимах антенны (е) в случае, когда сигнал приходит с направления максимального приема.

е = Е h д

Коэффициент усиления по напряжению (полю) – величина, показывающая, во сколько раз напряжение, создаваемое антенной данного типа на согласованной нагрузке приемника, превышает напряжение, создаваемое полуволновым вибратором на той же нагрузке.

Коэффициент усиления по мощности – отношение мощностей, развиваемых данной антенной и полуволновым вибратором на согласованных нагрузках при одинаковой напряженности поля в точке приема.

Коэффициент усиления по мощности численно равен квадрату коэффициента усиления по напряжению.

Высокий коэффициент усиления приемной антенны необходим для того, чтобы получить возможно большую мощность на входе приемника для перекрытия внутренних шумов.

При малом уровне напряженности поля в месте приема важно также, чтобы антенна обладала свойством пространственной избирательности, то есть ослабляла внешние помехи, не уменьшая при этом величины полезного сигнала. Пространственная избирательность антенны характеризуется коэффициентом направленного действия (К.Н.Д.).

Коэффициент направленного действия представляет собой число, показывающее, во сколько раз мощность, поступающая на вход приемного устройства при приеме на данную направленную антенну, больше мощности, которую можно было бы получить при приеме на ненаправленную антенну, принимающую одинаково со всех направлений и имеющую КНД, равный 1.

Коэффициент усиления, рассматриваемый в отношении ненаправленной антенны, численно больше коэффициента усиления полуволнового вибратора по мощности в 1,64 раза, по напряжению – в 1,28 раза (√ 1,64).

Материал можно СКАЧАТЬ

Опорный конспект по теме: СПИ «АСОС Алеся»

План

1. Назначение СПИ «АСОС Алеся»

2. Состав СПИ «АСОС Алеся»

3. Принцип действия СПИ «АСОС Алеся»

1. СПИ «АСОС Алеся» предназначена для обеспечения централизованной охраны объектов и квартир граждан от проникновения и пожара путем контроля, сбора, обработки и регистрации на рабочих местах операторов (АРМ) пульта централизованного наблюдения (ПЦН) состояния средств охранной, охранно-пожарной, пожарной сигнализации и автоматики, а также мониторинга средств пожарной автоматики, посредством использования занятых абонентских линий ГТС, физических линий, оптоволоконных линий связи, каналов Ethernet, каналов сотовой связи стандарта GSM.

СПИ «АСОС Алеся» была разработана по техническому заданию Главного управления Службы охраны МВД Беларуси в 1993-94 гг. За 20-летний период эксплуатации система постоянно модернизировалась, включая в себя передовые наработки быстро развивающегося рынка высоких технологий в области связи, вычислительной техники и технических средств охраны.

СПИ «АСОС Алеся» обеспечивает:

— автоматизированную тактику приема и сдачи объектов и квартир граждан под охрану с регистрацией на ПЦН даты, времени, номера ключа и фамилии хозоргана;

— регистрацию на ПЦН даты, времени и пароля групп задержания и электромонтеров при прибытии их на охраняемый объект;

— контроль состояния охраняемых объектов, прием и обработку извещений «Взятие», «Снятие», «Тревога», «Экстренный вызов/Пожар», «Неисправность», «Питание», «Авария», «Код служб», «Код ПЕ», «Тест» с подробными данными по каждому событию (номера шлейфов и зон, типы и виды тревог, неисправностей и аварий и др.);

— прием и запись видеоданных с объектов по тревожным сообщениям по каналам Ethernet, либо 3G/4G связи (при использовании модуля интеграции с системой видеонаблюдения «Интеллект»);

— интеграцию с СПИоП «Молния»;

— интеграцию с сиcтемой контроля движения «Камертон»;

— интеграцию с системой учета электроэнергии «Автоматизация 2000» (мониторинг состояния счетчиков электроэнергии через модуль сопряжения «Аларм-GSM3» с одновременным контролем состояния охранных приборов);

— интеграцию с системой пожарной автоматики СПС «Спектрон» производства ООО «АнВАЗ» и системой адресной пожарной сигнализации АСПС «Бирюза» производства ООО «РовалэнтСпецСервис»;

— контроль состояния телефонных линий, выделенных каналов, оптоволоконных и цифровых каналов связи;

— контроль исправности и постоянную диагностику всех технических средств комплекса СПИ;

— построение автономных (1-2 пользователя), локальных (здание-предприятие) и территориально-распределенных комплексов (район-город) СПИ с гибкой системой выдачи информации различным заинтересованным службам.

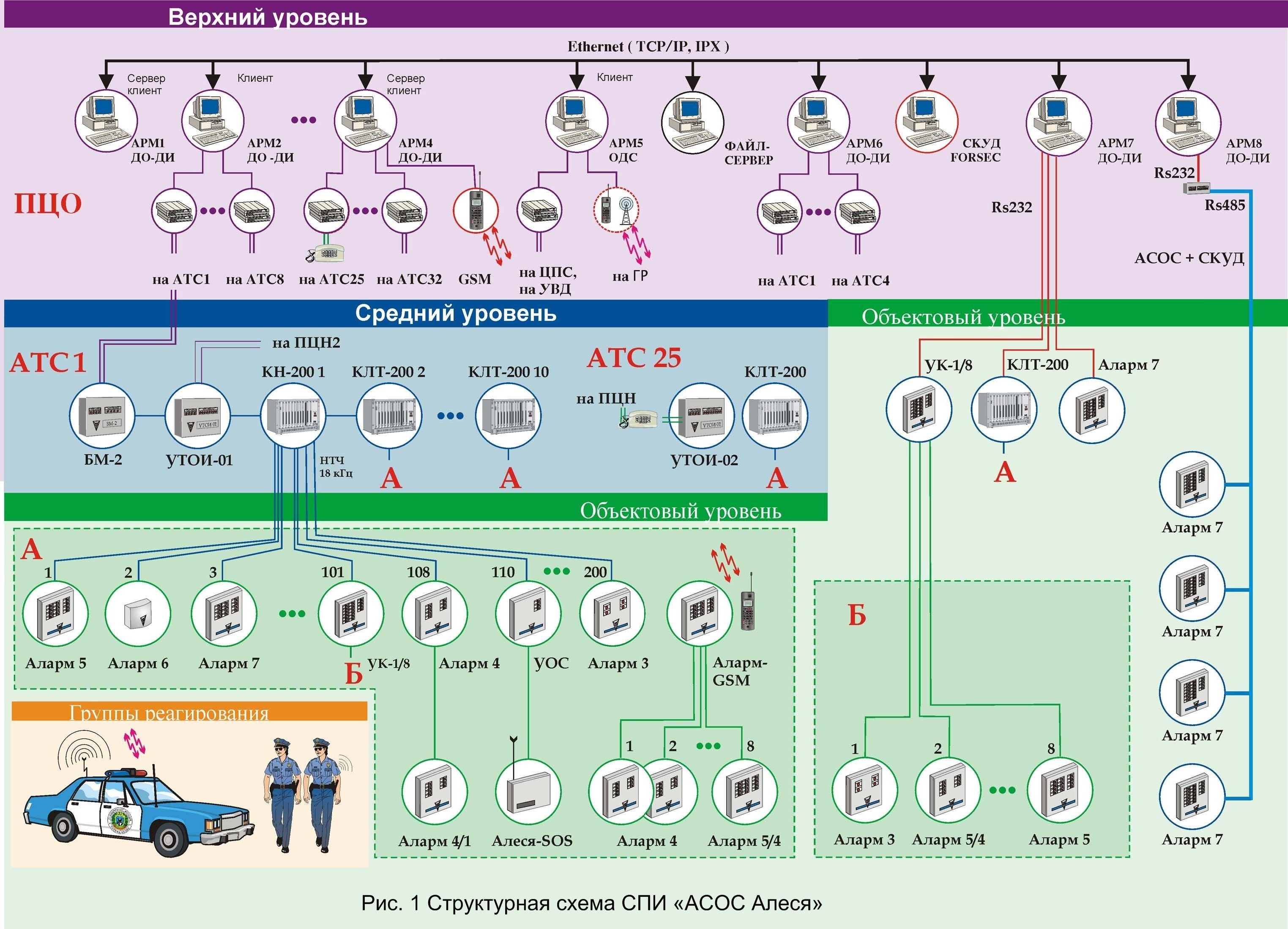

2. В состав СПИ « АСОС Алеся» входят:

ПЦН, ретрансляторы, комплексы программно-аппаратные резервирования (КПА), приборы приемно-контрольные охранные, охрано-пожарные, пожарные, контроллеры объектового уровня (модули «Аларм-GSM», «Аларм-Ethernet-GPRS»), блоки подключения к телефонным линиям, блоки сопряжения с каналами Ethernet.

СПИ «АСОС Алеся» позволяет организовать гибкое взаимодействие между четырьмя программно-аппаратными информационными уровнями и обработать данные в реальном масштабе времени.

Верхний уровень – ПЦН – включает в себя рабочие места дежурных операторов (АРМ ДО, АРМ ДПС), инженера (АРМ ДИ), дежурного пульта (АРМ ОДС), сервера для крупных подразделений свыше 1500 паролей (основные, резервные, IP-сервера), модемы «Аларм-2400», устройства пультовые оконечные УПО-GSM, DSL — модемы, роутеры GPRS и 3G/4G, оборудование локальной сети, монтажные шкафы, источники бесперебойного питания.

Средний уровень – ретрансляторы, размещаемые на АТС, либо в телекоммуникационных шкафах – состоят из устройств трансляции и обработки информации (УТОИ-01, УТОИ-02 «Аларм») и коммутаторов направлений (КЛТ200), либо ретрансляторов «Аларм». Емкость ретранслятора «Алеся» составляет от 20 до 2000 паролей, ретранслятора «Аларм» — до 200 паролей. Для работы по Ethernet каналам связи с ПЦН применяется модуль «Аларм-Ethernet-GPRS» для УТОИ-01, либо используются УТОИ-02 «Аларм» или ретрансляторы «Аларм». В качестве ретрансляторов могут также использоваться объектовые контроллеры — модули сопряжения «Аларм-GSM2Б», «Аларм-GSM3», блок сопряжения «Аларм-ППК-Ethernet», а также приборы большой емкости – «Аларм-7М» и «Аларм-9».

Объектовый уровень – приборы приемно-контрольные охранные («Аларм-3», «Аларм-7М»), охранно-пожарные («Аларм-5», «Аларм-5/4»), пожарные и управления («Аларм-8», «Аларм-8/4», «Аларм-9»), позволяющие контролировать от 2-х до 64-х шлейфов сигнализации и работающие по занятым телефонным линиям на частоте 18 кГц с АМ и ЧМ модуляцией, охранный «Аларм-10», работающий по Ethernet каналам, модули сопряжения «Аларм-GSM» и блоки сопряжения «Аларм-ППК-Ethernet», работающие с приборами серии «Аларм» и приборами сторонних производителей, СПС «Спектрон», АСПС «Бирюза» и панели сторонних производителей, оборудованные соответствующими адаптерами. Видеоконтроль осуществляется с помощью IP-камер.

Группы реагирования – автомашины групп задержания, оборудованные системой навигации на базе GPS/GPRS приемо-передатчиков.

Принцип построения СПИ «АСОС Алеся» позволяет создавать системы различной конфигурации:

— от минимальной, рассчитанной на 20 объектовых приборов;

— до максимальной, рассчитанной на 10000 объектовых приборов для одного ПЦН.

3. Объектовые приборы накапливают информацию о состоянии подключенных охранных и пожарных устройств систем пожарной автоматики на объектах и по запросу (либо по событию) передают ее на ретранслятор, либо на объектовый контроллер (модуль сопряжения «Аларм-GSM») или непосредственно на ПЦН (приборы с адаптером Ethernet).

Ретранслятор (объектовый контроллер) обрабатывает поступившую информацию, контролирует состояние объектов и абонентских линий, формирует сообщения для передачи на ПЦН (АРМы ДО, ДПС). Связь с ПЦН осуществляется либо по выделенным линиям связи посредством блоков модемов «Аларм-2400» (ретрансляторы на базе УТОИ-01, УТОИ-02), либо по Ethernet сети (ретрансляторы «Аларм») с возможностью резервирования по каналу GPRS.

При работе по GSM-каналам используются либо две SIM-карты (устанавливаются в устройство пультовое оконечное УПО GSM) на 512 модулей (режим GPRS), либо организуется VPN-канал на сервер оператора (основной канал), а УПО GSM используется для резервирования.

Комплекс ПЦН СПИ «АСОС Алеся» в соответствии со специальным алгоритмом:

1) Обрабатывает сообщения, классифицируя их:

— по принадлежности: «данные по техническим средствам СПИ», «события по объектам», «события по пожарной автоматике», «сервисные события» (видеоданные, данные по счетчикам и др.);

— категориям: «системная тревога», «системное внимание»;

— видам: «взятие», «снятие», «тревожное», «неисправность», «авария», «экстренный вызов», «код служб», «питание», «срабатывание автоматики»;

— а также по типам и различным дополнительным данным;

2) Заполняет картотеку объектов (базу данных), классифицированных по паролям, признакам важности, принадлежности, типу, размещению, времени охраны и т.д.;

3) Формирует оперативную карту объекта и района, информирует оператора о том либо ином событии;

4) Распределяет нагрузку приходящих сообщений между АРМами;

5) Предоставляет операторам и инженерам командный режим для тестирования и управления системой в целом;

6) Предоставляет оператору функции поиска требуемой информации;

7) Отслеживает состояние технических средств;

8) Формирует журналы работы оператора, дежурного ПЦН, инженера;

9) Передает требуемую информацию на АРМ ОДС, а также на другие, сопряженные с СПИ «АСОС Алеся» системы передачи извещений (СПИоП «Молния», АРМ «Автоматизация», АРМ «Камертон»).

Контрольные вопросы

1. Назначение СПИ АСОС «Алеся».

2. Состав СПИ АСОС «Алеся».

3. Принцип действия СПИ АСОС «Алеся».

Материал можно СКАЧАТЬ

Опорный конспект по теме: Системы передачи извещений (СПИ)

План

1. Состав СПИ

2. Системы передачи извещений по занятым телефонным линиям

3. Системы передачи извещений по радиоканалу

4. Системы, использующие каналы сотовой связи.

1. СПИ - совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованной охраны извещений о проникновении (попытке проникновения) на охраняемые объекты и (или) пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления.

Эти системы предназначены для охраны большого числа рассредоточенных объектов с использованием в качестве каналов передачи извещений линий городской телефонной сети, радиоканала (канала сотовой связи) или канала Ethernet.

Системы передачи извещений состоят:

- из объектового оконечного устройства (ОУ) — части СПИ, устанавливаемой на охраняемом объекте для приема извещений от приборов приемно-контрольных, преобразования сигналов и их передачи по каналам связи на ретранслятор, а также (при наличии обратного канала) для приема от ретранслятора команд телеуправления. Оконечное устройство является составной частью как объектовых систем ОПС, так и СПИ;

- ретранслятора — составной части СПИ, устанавливаемой в промежуточном пункте между охраняемыми объектами и ПЦО (как правило, на АТС) или на самом охраняемом объекте. Ретранслятор предназначен для приема извещений от УО или других ретрансляторов, преобразования сигналов и их передачи на другие ретрансляторы, пультовые оконечные устройства или пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала связи) для приема от пультового оконечного устройства, пульта централизованного наблюдения или других ретрансляторов и передачи на УО или другие ретрансляторы команд управления;

- пультового устройства оконечного (ПУО) — составной части СПИ, устанавливаемой в ПЦО для приема извещений от ретрансляторов, их преобразования и передачи на ПЦН, а также (при

наличии обратного канала связи) для приема от ПЦН и передачи на ретрансляторы и УО команд телеуправления;

- пульта централизованного наблюдения — самостоятельного технического средства (совокупности технических средств) или составной части СПИ, устанавливаемой в ПЦО, для приема от ПУО или ретрансляторов извещений о проникновении на охраняемые объекты и пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения и регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала связи) для передачи через ПУО на ретрансляторы или УО команд телеуправления. Централизованный комплекс средств охраны в основном использует станционную и линейную аппаратуру городской телефонной сети (ГТС) и может быть организован при помощи СПИ с использованием телефонных линий в качестве каналов связи, переключаемых на период охраны или занятых. Это позволяет исключить затраты на строительство дополнительных дорогостоящих линий связи специально для целей охраны.

2. Системы передачи извещений по занятым телефонным линиям

СПИ по занятым телефонным линиям (АСОС «Алеся») используют в качестве каналов связи АТЛ охраняемых объектов или АТЛ других рядом расположенных объектов при отсутствии телефонной связи непосредственно с охраняемым объектом. Основным методом работы таких систем является частотное разделение сигналов систем охранной сигнализации и телефонной связи. Стандартная полоса частот телефонной связи составляет 0,3... 3,4 кГц, а спектр сигнала систем охранной сигнализации передается в области 18 кГц. Информация с охраняемых объектов по АТЛ передается на ретранслятор, установленный на АТС. При этом по той же АТЛ можно одновременно осуществлять обычную телефонную связь.

Ретранслятор выполняет следующие функции:

- осуществляет развязку (устраняет взаимное влияние) оборудования АТС и СПИ;

- осуществляет функции временного разделения сигналов от различных охраняемых объектов;

-передает информацию о состоянии охраняемых объектов на ПЦО по любой телефонной линии, в том числе используемой для ведения телефонных разговоров.

СПИ данного типа позволяют:

- осуществлять обычную телефонную связь в период охраны;

- использовать телефонные линии со спаренными и блокированными телефонными аппаратами;

- осуществлять охрану объектов, телефонная связь с которыми осуществляется через несколько АТС;

- осуществлять охрану нескольких объектов по одной телефонной линии.

3. Системы передачи извещений по радиоканалу

В последнее время все более широкое распространение получают СПИ, использующие для передачи информации о состоянии охраняемых объектов радиоканал (РСПИ).

В РСПИ на ПЦО и на охраняемых объектах может использоваться различная аппаратура, в значительной степени зависящая от способа организации связи между элементами системы. В наиболее простом варианте на ПЦН устанавливается приемник, а на объекте — передатчики. В этом случае осуществляется лишь односторонняя передача сигналов, асинхронный способ, который состоит в том, что если прибор фиксирует изменение состояния в любое время, то он выходит в эфир и передает об этом сообщение. В более сложном варианте как объектовые устройства, так и центральное оборудование ПЦО оснащены приемопередатчиками, т.е. связь между объектами и ПЦН двухсторонняя. Это синхронный способ передачи, и заключается в том, что центральный приемо-передатчик регулярно опрашивает все подключенные к нему приемо-передатчики, а они отвечают о своем состоянии (запрос-ответ). Для увеличения зоны покрытия РСПИ и количества охраняемых объектов используют систему ретрансляции, как правило двухчастотную. В этом случае информация с объектов передается на ретрансляторы на одной частоте, а с ретрансляторов на центральную станцию ПЦО — на другой. Использование ретрансляторов значительно стабилизирует и улучшает работу РСПИ. Основным недостатком РСПИ является вероятность ухудшения прохождения сигналов при сложной помеховой обстановке, сезонных и климатических изменениях. Для обеспечения устойчивой работы РСПИ монтаж антенно-фидерных устройств центральных станций должен осуществляться исходя из следующих основных требований: монтаж приемо-передающих антенн центральной станции и объектового оборудования должен осуществляться в одной плоскости, для установки мачт и антенн выбирается максимально возможно высокая точка, в непосредственной близости от антенн (в ближней зоне) не должно быть металлических конструкций, других приемо-передающих РЭС, влияющих на условия приема сигналов; при установке двух и более приемных антенн на одной мачте требуется разносить их по высоте. Антенно-фидерная система должна быть оборудована необходимыми элементами грозозащиты.

Подключение коаксиальных радиочастотных кабелей от антенн к приемным устройствам должно удовлетворять следующим основным требованиям: длина тракта должна быть минимальной вследствие затухания сигнала в кабеле; при укладке кабеля необходимо соблюдать минимально допустимые радиусы изгибов; не рекомендуется сращивать несколько отрезков кабеля для увеличения его длины, а также сматывать излишки кабеля в кольца; для пайки кабеля следует использовать припои с низкой температурой плавления; при необходимости протяжки кабеля между зданиями кабель следует закреплять на металлическом тросе. Монтаж приемных модулей центральных станций должен осуществляться в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей; доступ посторонних лиц к месту установки должен быть ограничен и контролироваться. Для сокращения потерь принимаемого сигнала, увеличения уровня сигнал-шум приемники должны располагаться как можно ближе к антенне. В месте установки приемных модулей должно быть обеспечено электропитание и заземление в соответствии с эксплуатационной документацией.

4. Системы, использующие каналы сотовой связи. Основным преимуществом таких систем является отсутствие необходимости получения частотного ресурса (диапазона частот) и построения сети ретрансляторов. В данных системах используются уже готовые сети ретрансляции, обеспечивающие любую дальность действия в рамках зоны покрытия сотовой сети конкретного оператора. Сначала в таких системах в качестве радиоканального устройства использовались обычные сотовые телефоны. Однако практика показала, что использование специализированных модемов значительно улучшает надежность работы системы, хотя и несколько удорожает объектовый передатчик GSM.

Основными недостатками РСПИ, использующих каналы сотовой связи, являются неопределенное время доставки SMS сообщений, отсутствие гарантированного оперативного соединения (особенно во время пиковых нагрузок сети, например, в праздники), тарифицированная оплата оператору и свободная продажа недорогих устройств подавления каналов сотовой связи.

Материал можно СКАЧАТЬ